はじめに

膝の痛みは歩行や日常生活において大きな負担となり、生活の質を低下させることがあります。

膝の痛みの原因はさまざまですが、一般的な原因の一つは「膝関節の負荷過多」です。

歩行時や運動時に、膝関節にかかる負荷が増えることで痛みが生じることがあります。以下に、膝が痛くなる主な原因をいくつか挙げます。

- 過度な負荷や運動の不適切なフォーム: 長時間の歩行や走行、ジャンプなどで膝関節に過度の負荷がかかると、膝の組織に炎症や損傷が生じることがあります。また、正しいフォームや姿勢を守らない場合も膝に負荷がかかり、痛みを引き起こす可能性があります。

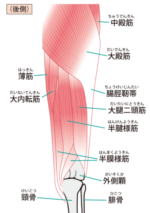

- 筋力の不足: 膝周囲の筋肉が十分に発達していない場合、膝関節への負荷が適切に分散されず、膝に痛みが生じることがあります。特に太ももの前後の筋肉やヒラメ筋、腸脛靭帯などが弱い場合、膝への負荷が増えやすくなります。

- 靴の選択や足の形態: 歩行やランニングに適した靴を選ばず、適切なクッションやサポートを欠いた靴を履くことで膝に負担がかかります。また、扁平足や外反母趾などの足の形態の問題も膝に痛みを引き起こすことがあります。

膝の痛みを改善するためには

- 適切な運動とストレッチ: 膝周囲の筋力を強化し、柔軟性を高めるための運動やストレッチを行います。医師や理学療法士の指導のもと、適切なプログラムを組んで取り組むことが重要です。

- 歩行や運動のフォームの改善: 歩行や運動時のフォームや姿勢に注意し、膝にかかる負荷を適切に分散させるようにします。姿勢の正しい状態を意識し、膝への負荷を軽減することが目指されます。

- 適切な靴の選択: 歩行や運動に適したクッション性やサポート性のある靴を選びます。必要に応じて、専門家のアドバイスを仰ぎながら最適な靴を選びましょう。

- 体重の管理: 過体重や肥満は膝に負担をかけるため、体重を適切に管理することが重要です。バランスの取れた食事や適度な運動を取り入れ、健康的な体重を維持しましょう。

膝の痛みについては、個人の状態や原因に応じたアプローチが必要です。症状が続く場合や慢性的な痛みがある場合は、医師や専門家に相談し、適切な診断と治療を受けることをおすすめします。

膝の外側に痛みがある原因は?

膝の痛みの原因を探すうえで大切なことは膝のどこが痛いか?です。

痛みの出ている場所によって原因が変わってきます。

膝の外側の痛みが出ている場合の原因は靱帯になります。

膝の外側には腸脛靭帯と言われる靱帯が存在しています。

この腸脛靭帯は、股関節から大腿筋膜張筋と言われそこから移行する靱帯になります。

原因としてはこの外側に付いている筋肉が硬くなります。

そして膝の外側にある腸脛靭帯と太ももの骨が擦れて「炎症」になり痛みが出ます。

膝の外側に痛みが出る場合の多くは、動かした時に外側が痛くなっているはずです。

膝を使う動き、走ったり、膝の曲げ伸ばしを多く行っているとなりやすいです。

何故腸脛靭帯が擦れやすいのか?

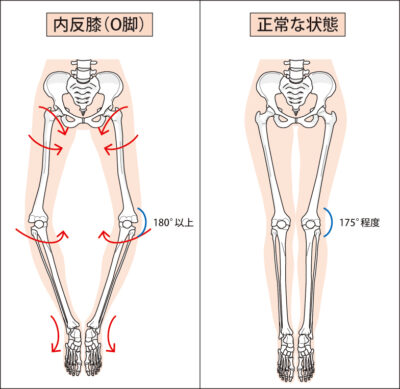

それはO脚と呼ばれる膝をそろえた時に膝の間に隙間が出来てしまっていたり、偏平足になっている場合です。

O脚では膝の外側が常に伸ばされている状態で、膝の部分で擦れやすくなります。

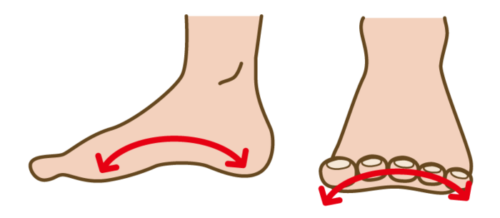

偏平足では足が内側に体重がかかる事で、膝も内側寄りになります。

偏平足の場合はその足の着き方から日常生活での行動で、痛む場所が変化します。

今回であれば膝が内側寄りになった際、体重を支えようと外側に力を入れてしまう事で外側の靱帯が硬くなります。

その繰り返しによって少しづつ擦られることで膝の外側で「炎症」が起き痛みになっていきます。

膝の外側の「炎症」が膝の痛みの原因になるので、膝の外側の「炎症」を抑える必要が出てきます。

使われていく事で膝の痛みが出てくるので、まずは安静と冷やします。

膝の痛みの出る動き、走った時、膝の曲げ伸ばし等を極力しないようにします。

改善方法として

O脚では

O脚である場合はまずは内側の筋肉を使えるように、枕等を膝の内側に入れてぎゅっと枕を挟んだまま10秒位力を入れ力を抜くという運動を2,3回程しましょう。

内側の筋肉を鍛えていく事で、時間はかかりますが外側だけを使わないように癖をつけていきます。

扁平足である場合は、インソールを靴に入れる事が一番効果的だと考えます。

偏平足では土踏まずの部分も体重がかかる事で、痛みが様々な場所に現れるからです。

偏平足では

足はそれぞれアーチ状になっています。

内側の縦のアーチ、外側の縦のアーチ、横のアーチになり、偏平足ではこの中の内側のアーチが無くなっていったものになります。

アーチの低下が偏平足になるので、このアーチを作れるようにしていきます。

インソールではこのアーチを作れる形のインソールを選びます。

その上で自己ケアとして足の指を鍛えていきましょう。

足の裏にはアキレス腱から踵を通り足の裏、指まで筋肉があります。

足の指を動かし鍛える事で足の裏を正しい形を作れるようになった状態が、アーチ状の足の形になります。

偏平足改善①

まずは足の指でグーの形にして次にパーの形にします。

この足の指の運動を20回ずつ行っていきましょう。

初めは動かし難いと思いますが、動かすようにしていると段々と神経の伝達が良くなってきますので急がず継続していきましょう。

裸足でいる時間が多い人は結構動かす事が出来ます。

靴を長く履いている人、裸足にあまりならない人は基本的に足の指を使わないので神経の伝達が弱い状態になっているからです。

初めに指をマッサージしてあげると動かしやすくなると思うので、お風呂等で暖まりながら指を揉んでそれから動かしてみましょう。

これは個人差なので、出来ないからやめるのではなく、続けていくと必ず出来ます。

今まで動かしていないから脳からの信号が届きにくくなっているので、諦めず毎日グーパーをしていきましょう。

偏平足改善②

次はタオルギャザーです。

これはタオルを足の下に敷いて、足の指を使ってタオルを掴みながらたぐり寄せていく運動になります。

これも指を動かす事で指の筋肉から足の裏までを鍛えるものになります。

指が動かしにくい場合は指のマッサージから初めていきましょう。

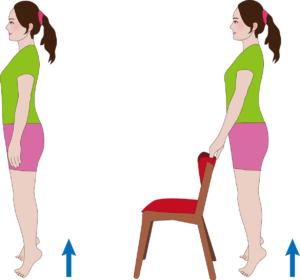

偏平足改善③

最後はつま先立ちになって足をつく動きをしましょう。

つま先立ちになって戻す際には、すぐに戻すのではなくゆっくり戻すようにしてください。

三つほどですが、まずは一つだけでも毎日やってみてください。

慣れてきたら、他の運動もするようにしてみてください。

様子を見てインソール無しで動いてみてください。

最後に

原因が無くなっていくと膝の外側の痛みも減っていきますが、膝は色々な筋肉が関節を越えて付いていますので原因も様々になってしまいます。

もし改善が見られない時は、その他の筋肉の硬さから慢性的な症状になっている可能性もあります。

この際は専門的な施術が必要になる場合も考えられます。

なるべく早く専門家の問診を仰ぐようにしましょう。