-

体のお悩み

体のお悩み

軽い運動は疲労回復効果があります

体は日々疲れています 疲れている時に休んでいるだけでなんだか余計にだるくなった経験はありませんか?あ […] -

体のお悩み

体のお悩み

皮下脂肪を確実に落とすには

皮下脂肪は体の蓄え 皮下脂肪を効果的に落とす為に大切な事は何でしょうか?薬でもなんでもいいからすぐに […] -

腰の痛み

腰の痛み

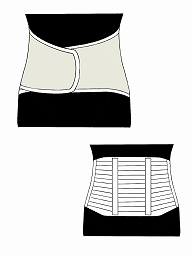

腰痛ベルトで腰痛を改善するなら

筋肉の代わりになる腰痛ベルト 皆さんは腰痛で悩んでいた際に腰痛ベルトを付けた経験はありますか?腰痛の […] -

首、肩の痛み

首、肩の痛み

前に腕を上げると肩にロックが掛かる

肩の疲労はロックが掛かりやすいです 腕を上げようとすると一定の高さから肩にロックが掛かったように引っ […] -

体のお悩み

体のお悩み

ダイエットで大切な褐色脂肪細胞を刺激する方法

ダイエットをする前に まずダイエットを考える際に大切になる事が褐色脂肪細胞を活性化させる事です。脂肪 […] -

体のお悩み

体のお悩み

歩き始めに体の違和感

歩き方はどうか? 最近歩き始めに体に違和感を感じる事はありますか?昔は歩く速度も速かったけど最近は歩 […] -

体のお悩み

体のお悩み

LDLコレステロールを下げるには

コレステロールとは 健康診断でLDLコレステロールの値が気になってきませんか?LDLコレステロールを […] -

体のお悩み

体のお悩み

農作業で筋肉痛になったら

筋肉痛は筋の微細な損傷 農作業などは体に負荷がかかりやすい作業です。特に普段から行う事が少ない人は次 […] -

腰の痛み

腰の痛み

繰り返す腰痛を改善するには

腰痛の原因 繰り返す腰痛の原因をご存じでしょうか?初めぎっくり腰になった後に毎年ぎっくり腰になった […] -

体のお悩み

体のお悩み

草取り後に歩くのが辛い腰痛

原因は同じ体勢 草取りなど同じ姿勢で何かをした後に立ち上がった時や歩くと腰が痛いと感じた経験はあり […] -

腰の痛み

腰の痛み

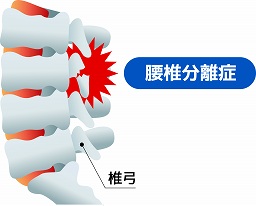

腰痛の原因となる腰椎分離症とは

腰椎分離症とは 腰椎分離症をご存じでしょうか?この腰椎分離症とは椎骨の一部に疲労骨折が起こったもの […] -

腰の痛み

腰の痛み

立ち仕事で辛い腰痛の原因は

腰痛の原因は姿勢の悪さ【反り腰】 立ち仕事で腰痛が酷くて悩んでいませんか?その腰痛はどうして起こっ […] -

腰の痛み

腰の痛み

何もしてないのに酷くなる腰痛

腰痛で臀部が原因に 腰痛なのに何故臀部が原因になるのか?腰痛なら腰が問題になるんじゃ?と思うかもし […] -

体のお悩み

体のお悩み

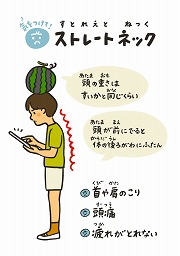

【知ってた?頭は重いって】首が回らなくなった本当の原因

急な首の回旋制限 ある日の朝起きた時に首が回らなくなった事はありますか?首が痛くて動かせない時には […] -

首、肩の痛み

首、肩の痛み

動かすと痛い四十肩

四十肩や五十肩について まず四十肩や五十肩は40歳以後に起こりやすく加齢や過労によって肩の関節が動 […] -

腰の痛み

腰の痛み

急な腰の痛みの対処法

急な腰の痛み 急に腰が痛くなった経験はありますか?腰に日々の負担が蓄積されることで筋肉が少しずつ硬く […]